IL MOSTRO DI NEROLA

Chiunque avesse anche solo un barlume di fiducia nel concetto di “probabilità statistica” tendeva naturalmente a diffidare, nei primissimi anni del dopoguerra, della casetta che sorgeva ai bordi del Km 47 della via Salaria, perché gli “incidenti” avvenuti nel raggio di un centinaio di metri intorno ad essa risultavano talmente superiori alla norma da farla temere stregata o maledetta.

In quel modesto spiazzo di terreno vennero uccisi tre soldati tedeschi (il che, essendo avvenuto per mano partigiana, poteva ancora rappresentare la normalità considerando gli anni della guerra), un contadino investito da un’auto (all’epoca erano ben poche quelle che circolavano, molte ancora alimentate a carbonella), un’intera famiglia di sei persone annientata dall’esplosione di una mina e persino quattro pastori scambiati, con le loro greggi, per obiettivi militari dai bombardieri americani, in una svista che, se non fosse tragica, potrebbe essere considerata surreale.

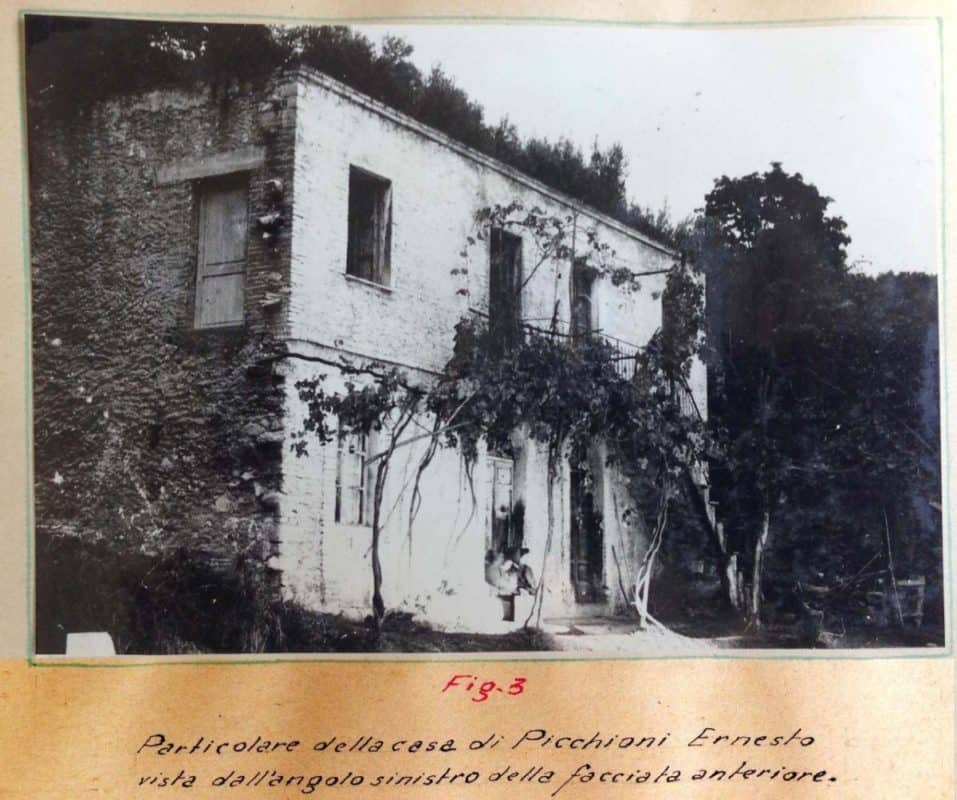

Tra i decessi certificati ci fu anche quello del burbero contadino Picchioni, che in quella casupola abitava e che finì anche lui sotto una macchina (un gran traffico sulla Salaria all’epoca…) lasciando una modestissima eredità al figlio Ernesto, sposato con tre figli.

GLI OMICIDI E GLI SCAVI

Il suddetto Ernesto Picchioni, senza peli sulla lingua, scatenò immediatamente un putiferio pochi giorni dopo aver accettato l’eredità, nel 1949, quando in tribunale (alla presenza di moglie, figli, madre, due sorelle e un fratello), dopo essere stato accusato di un duplice omicidio, rivelò con un candore surreale: “Io avrei ammazzato due passanti, seppellendoli nell’orto? Non è vero, signori giudici. Erano quattro, non due! Oltre a quel Daddi e a quel Monni ci ho messo anche un giovane scemo di tredici anni che s’era permesso di minacciarmi ed un tizio coi baffi folti che, prima di morire, mi confessò che era stato incaricato dai carabinieri di uccidermi”.

I contadini e i braccianti di Nerola, borgo dominato dal maestoso Castello Orsini, sconvolti da tali dichiarazioni, si fecero giustizia da sé radendo al suolo la casupola e scavando, armati di zappe e vanghe, alla ricerca di altri corpi sottoterra. Tutto ciò che rinvennero fu il cric di un’auto, la targa di una macchina Roma 61940, quindici caricatori per mitragliatrici, qualche vecchio ferro di mulo e due campanacci. Non potendo accettare però che il “Mostro di Nerola” lo fosse meno di quanto egli stesso aveva dichiarato senza timore, si misero a cercare i cadaveri anche sotto il pavimento, smantellando completamente la cadente costruzione.

In poche ore il Mostro di Nerola, all’anagrafe Ernesto Picchioni, riempì le pagine di cronaca nera di tutti i quotidiani. I giudici respinsero senza remore, giudicandola inutile, la richiesta avanzata dal suo difensore di sottoporlo a perizia psichiatrica, con l’avvocato a perorarla ricordando come “il padre dell’imputato fosse notoriamente di temperamento iracondo e violento”. Queste ultime due caratteristiche si rivedevano distintamente nel carattere di Ernesto, che nell’aula del tribunale esclamò testualmente “Io, a li giornalisti je mangerebbe er core”, come protesta sentita per le cronache sui quotidiani.

SCHIZOFRENICO, PAZZO O CRIMINALE?

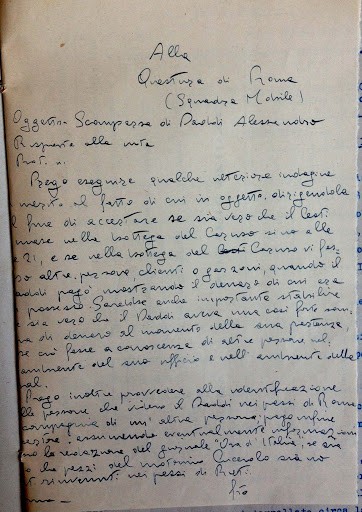

Esaminandola a così grande distanza di tempo, la personalità di Ernesto Picchioni deve certamente essere definita “variegata”. Da un lato egli mostrava innegabilmente accessi d’ira e di furore, nonché frammenti di insana brutalità, ma negli anni di carcere si mostrò dotato di una sorta di vaga gentilezza d’animo: lasciò a sua moglie tutti i propri beni, nonostante fosse stata proprio lei a denunciarne le efferatezze, e scrisse commosse lettere di ringraziamento (esercizio assai faticoso per un semianalfabeta quale Picchioni era) al Questore che gli aveva sistemato i figli in un decoroso istituto.

Certo, a livello di strategia difensiva il suo avvocato dovette mettersi le mani nei capelli, poiché l’imputato faceva tutto ed il contrario di tutto. Dopo aver accentuato la sua vena di follia durante gli interrogatori, al fine di far passare per buona la linea dell’infermità mentale, di punto in bianco Ernesto Picchioni la prese sul personale, sentendosi quasi offeso dalle parole dell’accusa, che concluse una delle sue arringhe con le parole “Nessuna pietà per questo pazzo criminale”. A quel punto Picchioni si alzò in piedi e gridò: “Pazzo sarà lei, avvocato! Io sono soltanto criminale. Il fatto è che sono diventato sempre più aspro, cattivo e violento per le persecuzioni che ho sempre subito già da ragazzo, e per aver sempre letto negli occhi di tutti disprezzo per me, disprezzo anche nei miei stessi familiari”. Bastarono queste parole a buttare al macero la sola idea di infermità mentale.

GLI OMICIDI APPURATI

Basso di statura, con corpo e mani tozze, sopracciglia foltissime e occhi strabici, il Mostro di Nerola sarebbe stato certamente un soggetto interessante per i Lombrosiani. La sua storia criminale è una delle più fosche e lugubri dell’immediato dopoguerra romano, e non è semplice riuscire a districarne con ordine la trama, considerati i segreti che il Picchioni si portò con sé nella tomba.

Tutto iniziò nell’ottobre del 1947, con una foratura di gomma di bici. Tale Alessandro Daddi, commerciante di Rieti, proprietario d’un Cucciolo (un preziosissimo veicolo costituito da una bicicletta e da un motorino inseribile), aveva imboccato la Salaria per recarsi a trovare la madre malata e purtroppo, nei pressi di quella casa al km 47, aveva forato. Da allora, nessuno lo aveva più visto.

Qualche giorno dopo una telefonata anonima aveva informato i carabinieri di Palombara che il Cucciolo era stato visto a Nerola, con Ernesto Picchioni in sella. Il maresciallo Evaristo Acquistucci, a quel punto, si recò a trovare la moglie del sospettato, e lei crollò immediatamente, buttandosi in ginocchio e giurando che lei non c’entrasse nulla, e che non aveva potuto denunciare suo marito perché lui aveva più volte minacciato di uccidere lei ed i loro figli.

I Carabinieri scavarono subito e sotto un capanno trovarono il cadavere di Alessandro Daddi: Picchioni, che assistette alla scena con aria truce, nel vedere il corpo fuoriuscire dal terreno esclamò “Non capisco proprio chi ce l’abbia messo”.

La sorpresa, per i Carabinieri, fu che nell’atto di scavare essi scovarono un secondo corpo, che il Mostro di Nerola apostrofò con un semplice “Questo non so nemmeno chi sia”. Chi fosse lo scoprirono però le Forze dell’Ordine, grazie al riconoscimento del fratello accorso in lacrime: si trattava dell’avvocato Pietro Monni, residente a Rieti. L’estate dell’anno prima, con alcuni amici, Monni era partito da Roma forando al km 22; gli amici avevano proseguito ma lui non era riuscito a raggiungerli anche perché, arrivato chissà come al km 47, aveva chiesto aiuto al Picchioni.

Fu l’ultima cosa che fece.

DALL’ARRESTO AGLI INTERROGATORI

Ernesto Picchioni fu arrestato il 27 ottobre, mentre da tutta Italia si precipitavano a Nerola decine parenti di persone scomparse, decise a comprendere la sorte dei propri cari. Fu a questo punto che il sindaco di Nerola, per risolvere una volta per tutte le angosciose incertezze che si moltiplicavano per ogni dove, convocò settanta operai armati di badile e fece rivoltare nuovamente tutta la terra dell’orto e dintorni.

A Picchioni vennero addebitati cadaveri sparsi un po’ ovunque per la Sabina, compreso quello di un ragazzo ritrovato morto in un burrone ed anche i fratelli Nazzareno e Pietro, che partiti da Salisano coi muli carichi, non erano mai arrivati a Monte San Giovanni. Il Mostro, da parte sua, interrogato per giorni a Palombara, respingeva ovviamente non solo il peso di questi cadaveri misteriosi ma anche di quelli che gli avevano trovato in casa: “Ce li avrà messi qualcuno che mi vuole male. La gente ce l’ha con me perché ho gli occhi storti”. Ad un certo momento Picchioni ebbe un’illuminazione e chiese: “È stata forse mia moglie, a denunciarmi?”. Gli inquirenti si trincerarono dietro al silenzio, ma lui comprese tutto e si nascose il volto tra le mani, singhiozzando, senza svelare più nulla fino al trasferimento a Regina Coeli assieme alla moglie e ai figli.

Mosso un passo dentro una delle celle del carcere romano, di colpo e senza alcun presagio, Ernesto Picchioni crollò e confessò. Urlò che non voleva morire fucilato e che avrebbe raccontato ogni cosa: non avendo praticamente nessuna conoscenza dei luoghi di detenzione cittadini, il Mostro di Nerola si era infatti convinto che quella fosse la “cella della morte” di Forte Braschi, dove i condannati venivano isolati prima dell’esecuzione.

Dalle 21.00 del 31 ottobre alle 4.00 del mattino del 1 novembre, Picchioni fu sottoposto ad interrogatorio dal questore Polito e dal sostituto procuratore Castelli, dichiarando come il primo omicidio fosse avvenuto per motivi politici ed il secondo per legittima difesa. A quel punto, scese nei dettagli.

I DUE OMICIDI

L’avvocato Monni, al quale lui aveva gentilmente riparato la bicicletta, anziché ringraziarlo aveva infatti tentato ostinatamente di farlo iscrivere al Partito Liberale, dapprima sbandierando volantini e poi passando persino alle minacce. Picchioni si infervorò: “Mi fece proprio arrabbiare, finché non ci ho più visto e gli ho sparato. Poi l’ho messo sotto un albero, presso il forno”. Una propaganda politica di periferia finita nel sangue.

Anche sul caso Daddi, il Mostro rivelò il susseguirsi degli accadimenti con la certa convinzione di essere nella ragione. Il commerciante, infatti, anziché chiedere il favore che gli venisse riparato il Cucciolo, lo pretese come fosse un ordine; al rifiuto di Picchioni, era addirittura passato dalle male parole agli spintoni, “sicché per difendermi gli diedi un colpo in testa con una chiave inglese, e quando si rialzò e mi saltò addosso lo colpii con un coltello che mi ritrovai tra le mani”. Chi, d’altronde, non è solito conversare maneggiando una lunga lama…

Picchioni ammise di aver preso quanto di valore la vittima avesse addosso, ma soltanto allo scopo di far sparire le tracce dell’omicidio. Nelle aule di Tribunale, però, come già accennato, probabilmente su consiglio del proprio avvocato difensore, il Mostro di Nerola iniziò ad aggredire con l’aggiunta di rozze minacce, al fine di farsi considerare matto. “Li ho uccisi tutti per salvare il popolo italiano!” urlava, prima di voltarsi verso un testimone minacciandolo gridando: “A te ti seppellirei no’ a du’ metri, ma a venti chilometri sottotera!”. Ai giornalisti ripetè più volte di voler mangiare il loro cuore, proprio nella speranza che essi scrivessero nei loro articoli quanto l’imputato fosse pazzo.

TESTIMONI E PROVE

La moglie, una povera donna sempre chiusa nel suo scialle nero, raccontò la propria vita di fatica, fame e botte; in quattordici anni aveva dato all’Ernesto quattro figli, uno dei quali morto nella prima infanzia, ricevendone in cambio schiaffi e bastonate. La figlia Valeria, appena tredicenne, continuava a tremare, sussurrando “Mio padre si vantava di aver ucciso parecchie persone, e minacciava mamma, me e mia sorella Carolina della stessa fine”. Il figlio Angelo raccontò d’essere stato costretto a scavare una buca nel terreno, ma senza che gli fosse detto il motivo.

Le indagini dei Carabinieri accertarono che Ernesto Picchioni fosse senza dubbio un duplice omicida, ma le prove raccolte fecero pensare che le altre vittime fossero semplice frutto della sua invenzione. L’avvocato difensore vanamente sostenne la tesi dell’incapacità di intendere e volere, mentre il Pubblico Ministero chiese l’ergastolo: dopo un’ora di camera di consiglio, la Corte confermò la richiesta dell’accusa, aggiungendovi l’isolamento per due anni e la perdita della potestà maritale e paterna. Il pubblico applaudì a scena aperta, mentre Picchioni digrignava i denti.

DAL CARCERE ALLA MORTE

Nei pochi giorni che restò a Regina Coeli, in attesa di partire per lo stabilimento di pena sull’Isola d’Elba, il Mostro si comportò con molta saggezza: delle 3.000 lire del suo gruzzolo, 500 le depositò sul proprio conto in carcere, ma diede il resto alla moglie, assieme con un biglietto con su scritto “Scusate se sono stato un po’ manesco qualche volta. Però lo sapete, che vi voglio bene”.

La sua ossessione era per il futuro dei suoi ragazzi, e si appellò a tutti pregando che li ospitassero in un riformatorio: con il consenso della loro madre, che se ne tornò dai parenti a Nerola, i tre figli Angelo, Valeria e Carolina furono ospitati nell’istituto San Michele a Roma. Ecco che, proprio per questo, Picchioni volle ringraziare personalmente il Questore, come accennato in precedenza, nonché i Carabinieri che, nella sua mente distorta, lo avevano graziato durante la sua carcerazione senza fucilarlo.

Ernesto Picchioni entrò immediatamente nell’immaginario popolare: le nonne presero a raccontare ai nipotini del Mostro di Nerola, ed alcuni anni dopo i quotidiani tornarono a parlare di lui con tutt’altro che velata ironia, riferendo che il Picchioni aveva scritto all’Inps una lettera che diceva “avendo io pagato regolarmente i contributi di legge ed avendo raggiunto l’età, chiedo a cotesto rispettabile istituto che mi sia riconosciuto il diritto alla pensione”.

Considerate le lungaggini burocratiche italiane, non sappiamo se e quando egli avrebbe mai ricevuto il dovuto, perché il 29 aprile 1967 Picchioni venne trasferito al nuovo carcere romano di Rebibbia, per essere sottoposto ad una lunga cura dentaria, e pochi giorni dopo, alle 7.45 del mattino del 9 maggio, venne fulminato da un infarto al miocardio, portandosi con sé nella tomba le sue verità.

—

Se l’articolo del nostro blog vi fosse piaciuto, potreste decidere di partecipare ad una delle visite guidate organizzate dall’Associazione Culturale Rome Guides. Contattateci per creare l’itinerario perfetto per le vostre richieste.