LE TECNICHE PITTORICHE NELL’ANTICA ROMA

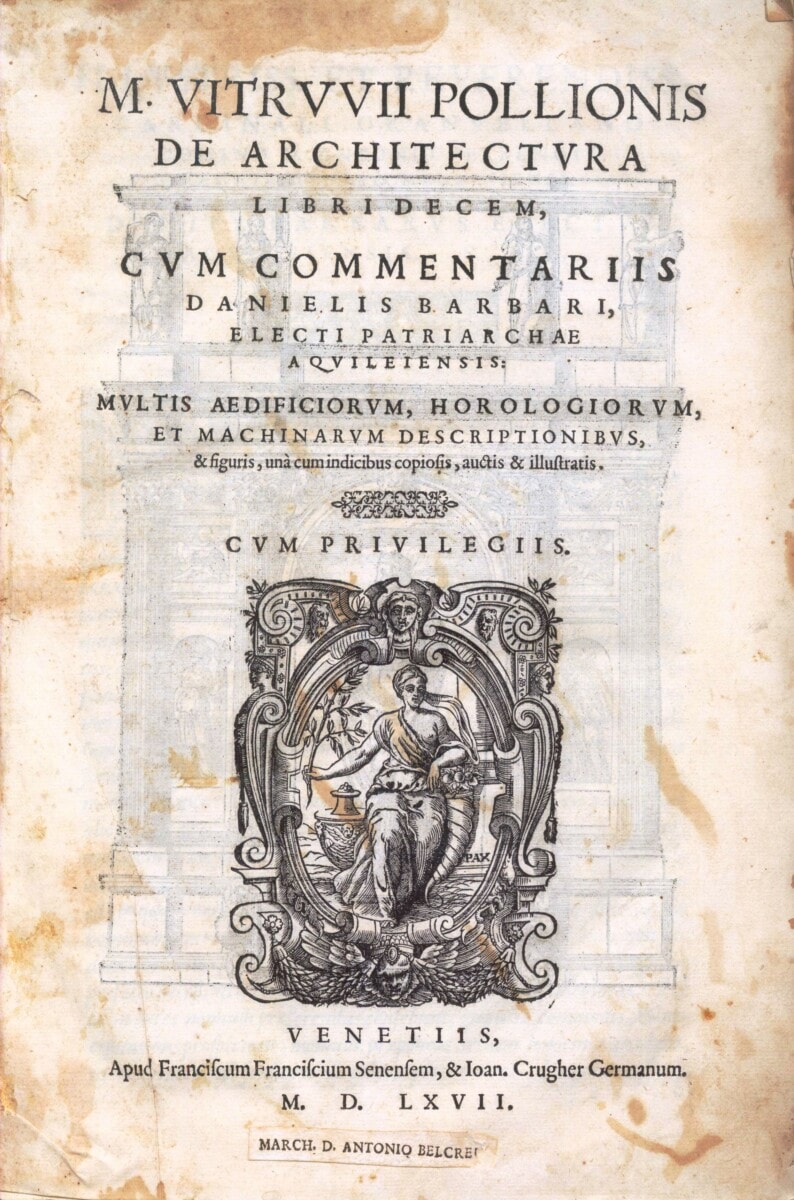

Abbiamo già parlato, in un precedente articolo del nostro blog, degli stili della pittura dell’Antica Roma; in questo ulteriore breve approfondimento, esamineremo più nel dettaglio i materiali e procedimenti esecutivi della pittura murale, avvalendoci delle principali fonti sull’argomento, ossia Vitruvio e Plinio.

Vitruvio è certamente lo scrittore che si è maggiormente soffermato sull’argomento all’interno del Libro VII del suo De Architectura, anche se nella sua trattazione sono presenti alcuni passaggi oscuri e molteplici termini non facilmente interpretabili.

LA PITTURA PARIETALE

Non vi è alcun dubbio che Vitruvio conoscesse la tecnica dell’affresco, che descrisse con le seguenti parole: “I colori vanno stesi con cura sull’intonaco ancora umido di modo che non si stacchino, anzi si conservino stabilmente” (colores autem udo tectorio cum diligenter sunt inducti, ideo non remittunt). Pochi passi più avanti, egli aggiunse: “Quando gli intonachi dipinti sono bene eseguiti non sì screpolano col tempo né quando si lavano (neque cum extergentur) perdono i colori, a meno che non siano stati stesi poco diligentemente o sull’intonaco già asciutto”.

Quello che però maggiormente interessa, nella trattazione vitruviana, è che l’autore spiegò minuziosamente la modalità di preparazione del muro destinato ad accogliere la decorazione dipinta, indicando i requisiti ritenuti utili per la migliore riuscita e conservazione dell’affresco. Vitruvio suggerì la necessità di una triplice stesura di intonaco a base di sabbia e calce, piuttosto grossolano e ruvido (corrispondente grosso modo all’intonaco che oggi definiamo ‘‘arriccio’’); successivamente vi si sovrapponevano ancora tre strati, con spessore decrescente verso l’esterno, in cui la polvere di marmo sostituiva nell’impasto la sabbia.

Una qualità indubbia che l’intonaco doveva mantenere era l’estrema levigatezza della superficie, ottenuta con dei rulli forse di marmo usati come brunitoi prima e forse anche dopo avervi applicato i colori: tracce della pressione esercitata da questi strumenti sull’intonaco fresco degli affreschi romani giunti sino a noi sono spesso ancor oggi evidenti, specie se osservati a luce radente.

La stesura dei colori veniva realizzata con l’ausilio delle politiones (Vitruvio scriveva “coloribus cum politionibus inductis”), con il risultato di rendere particolarmente lucida e brillante la superficie della parete. É sicuramente questo il passo più controverso della descrizione di Vitruvio: il termine politiones indicava infatti probabilmente un’operazione di levigatura, ma è pressochè impossibile comprendere con certezza se Vitruvio si riferisse unicamente ad una levigatura delle sostanze oppure se parlasse delle sostanze che rendevano possibile la levigatura. Secondo la dottrina maggioritaria, sarebbe proprio l’ultima l’ipotesi più probabile.

Direttamente nell’impasto dell’ultimo strato di intonaco, oppure assieme ai pigmenti che già non la possedessero nella loro composizione (per esempio le ocre o le terre verdi e rosse), veniva aggiunta una certa quantità di argilla, l’unica sostanza, assieme alla polvere di marmo, che consentisse la levigatura della superficie dipinta senza danneggiare le parti figurate stese sull’intonaco ancora fresco. Vitruvio descriveva così l’applicazione degli intonaci sulle volte a camera: “Cameris dispositis et intextis imum coelum earum trullissetur deinde arena dirigatur postea autem creta aut marmore poliatur”. L’effetto finale era dunque quello di una superficie lucida come specchio e con una certa untuosità, dovuta all’argilla e alla calce, che ha fatto pensare, spesso a torto, alla cera e non all’affresco come legante della pittura parietale romana.

In realtà, l’uso della cera come legante della pittura murale era chiaramente indicato da Plinio il quale però, parlando della pittura a fuoco o encausto, ne limitava fortemente l’uso alle decorazioni pittoriche di navi da guerra o da carico, al fine di sfruttare la maggiore resistenza all’umidità dei leganti a cera. Da un’analoga esigenza di protezione dall’umidità derivava il procedimento, descritto da Vitruvio, chiamato “encausticatura”, utilizzato al fine di preservare colori meno resistenti, quali il cinabro: si trattava una miscela di cera punica e olio sovrapposta alla superficie già dipinta, applicata a caldo e poi lucidata con un panno di lino, che impediva le alterazioni del colore.

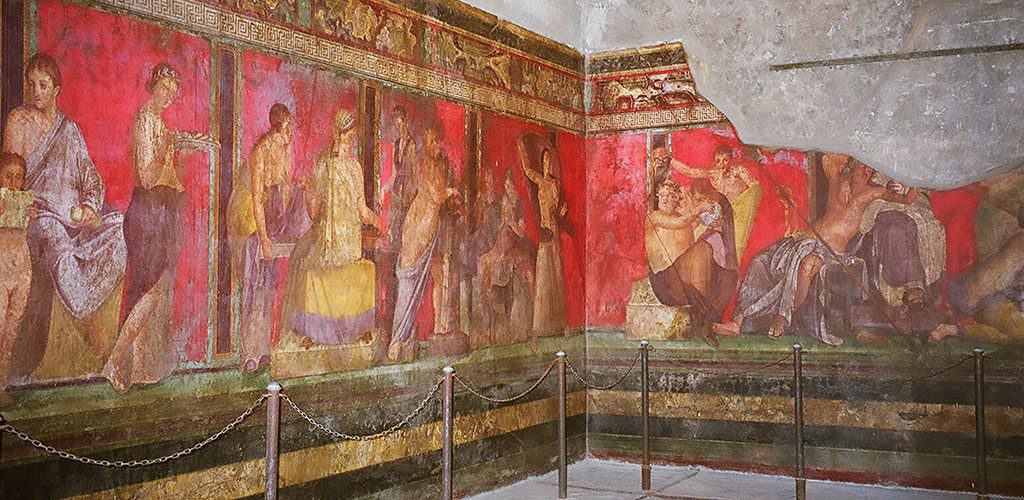

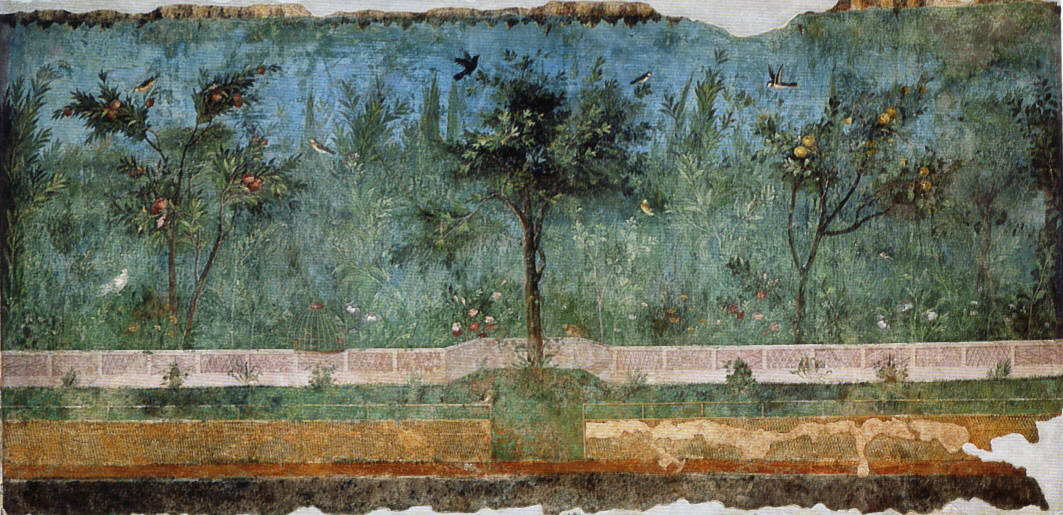

La grandissima parte delle pitture murali, ai tempi dell’Antica Roma, era comunque realizzata a fresco, come dimostrato dal fatto che nemmeno l’eruzione del Vesuvio ha disintegrato le pitture di Pompei: ciò invece sarebbe certamente avvenuto qualora queste ultime fossero state eseguite a cera, poiché essa ha una temperatura di fusione notevolmente più bassa. Proprio lo studio delle pitture pompeiane giunte fino ai nostri giorni, soprattutto quelle lasciate incompiute, conferma i procedimenti tipici per la stesura a fresco: la sinopia sull’arriccio (Casa del Labirinto), la stesura dell’intonaco per pontate (Casa del Larario di Achille), l’incisione diretta sull’intonaco fresco come traccia del disegno preparatorio alla stesura pittorica (Casa di Castore e Polluce).

Anche le scene di paesaggio o di figurazioni mitologiche, dipinte illusionisticamente al modo di quadri riportati, erano eseguite a fresco successivamente alla realizzazione delle finte architetture che spartivano le superfici delle pareti.

Vitruvio e soprattutto Plinio indicano anche i principali pigmenti usati nella pittura romana. Vitruvio considerò la particolare alterabilità del cinabro a contatto della luce, mentre Plinio indicò quali colori sopportassero il contatto della calce e quali lo rifiutassero, come per esempio il purpurisso, l’indaco, il ceruleo, il melino, l’orpimento, l’appiano e la cerussa. Se però è stato possibile effettuare un’attenta analisi delle caratteristiche chimiche dei pigmenti usati nella pittura parietale romana, con particolare attenzione (ovviamente) a quella pompeiana, l’indagine condotta sui leganti della pittura romana è stata assai meno precisa, anche per la oggettiva difficoltà di distinguere quali delle sostanze organiche siano costitutive della tecnica originaria e quali invece siano state sovrainserite in occasione di interventi conservativi. L’equivoco che considera la pittura romana e soprattutto pompeiana eseguita con il procedimento dell’encausto è infatti derivato anche dall’uso che della cera fu fatto fin dal Settecento per proteggere e conservare i dipinti murali riportati alla luce

LA PITTURA DA CAVALLETTO NELL’ANTICA ROMA

Tutte le fonti più antiche raccontano che, nell’Antica Grecia, la pittura da cavalletto fosse la più significativa, con grandi conquiste nella raffigurazione della spazialità tridimensionale su una superficie piana, passando dalla prospettiva allo scorcio, arrivando al chiaroscuro ed alla gradazione dei toni.

Anche Plinio attestò che, prima a Sicione e poi in tutta la Grecia, la graphikè (pittura su legno) fu introdotta nell’educazione di ogni giovane aristocratico, fino a essere considerata al primo posto (“in primum gradum”) delle arti liberali, venendo sempre esercitata da cittadini liberi e mai neppure insegnata agli schiavi. La perdita pressoché totale della produzione pittorica greca su cavalletto appare quindi oggi gravissima, e le limitatissime scoperte in tal senso, come le tavolette lignee dipinte a tempera provenienti da Pitsà (alla fine del VI secolo a.C.), pur importantissime, sono davvero numericamente troppo limitate per comprendere l’ammirazione che si ebbe in antico per le opere di Apollodoro, Zeusi e soprattutto Apelle.

I supporti più frequentemente usati nella pittura greca da cavalletto furono il legno di cipresso e le lastre di terracotta; non si hanno indicazioni dalle fonti sugli strati preparatorî della pittura, sebbene per i dipinti di Pitsà sia stata rinvenuta una preparazione con stesura a gesso.

Non è certo facile, sulla base delle antiche fonti che descrivono procedimenti tecnici, cogliere con esattezza il senso preciso di alcune informazioni. Spesso si riferiscono a tradizioni pittoriche diverse e contrastanti, oppure sono fonti derivate da testi più antichi e non pervenuti, e sicuramente hanno in generale un intento ben diverso da quello di definire con esattezza materiali e procedimenti di tecnica esecutiva di dipinti. Plinio sosteneva l’uso, per i pittori del V e IV secolo a.C., di soli quattro colori (il rosso di Sinope, il giallo attico, il bianco di Milo e il nero detto atramentum), ma tale affermazione venne contraddetta da altri autori antichi, come Cicerone. Di certo, col passare dei secoli, si potè assistere un evidente mutamento stilistico, da una scelta dei colori molto limitata ad una maniera più moderna, caratterizzata dal maggior numero di sostanze coloranti, e soprattutto dal loro mescolamento, così da ottenere effetti più varî e complessi di vivace naturalismo.

La confusione, nell’ambito della pittura da cavalletto greca, regna sovrana. Anche l’individuazione precisa di alcuni termini adoperati da Plinio, come lo “splendor” che andrebbe distinto dal “lumen”, risulta oggi poco chiara per l’impossibilità di riferire i termini usati a opere pittoriche superstiti.

Un’informazione decisamente più plausibile, valida tanto nella pittura da cavalletto dell’Antica Grecia quanto in quella dell’Antica Roma, riguarda i leganti: quelli maggiormente usati erano il rosso d’uovo (come nelle tavolette di Pitsà), la “xylocolla”, fatta con i ritagli di pelle di bue, e la “ichtycolla”, ottenuta con le interiora di alcune qualità di pesce. In aggiunta a ciò, come abbiamo precedente accennato, fu certamente usata come legante la cera fusa e mescolata con i pigmenti, come attestano Plinio e Vitruvio e documentano alcuni dipinti di fattura orientale nell’ambito della tarda romanità.

La sostanza più misteriosa inerente la verniciatura di un dipinto era la misteriosa vernice usata da Apelle, il già citato atramentum, un inchiostro nero molto leggero e diluito che aveva la proprietà di proteggere il dipinto dalla polvere e dal sudiciume rimanendo trasparente, una sorta di patina che avrebbe permesso di ammirare la pittura come se essa fosse “dietro una lastra di talco”.

I dipinti dell’Antica Roma erano provvisti di cornice: la tipologia più comune era la cosiddetta “cornice a otto punte”, ottenuta dall’intersecarsi agli angoli di quattro asticelle di legno. Un uso sicuro era anche quello del cavalletto per sostenere il quadro durante la lavorazione, come raccontato dalla testimonianza della famosa gara tra Apelle e Protogene. Inoltre, dalle descrizioni di antichi scrittori, soprattutto negli edifici pubblici e nei santuari potevano essere esposti veri e propri cicli costituiti da numerosi dipinti, al fine di fissare il ricordo di importanti eventi storici e di fatti relativi alle divinità e a personaggi mitologici. D’altronde, nell’Antica Roma, la pittura rappresentava sicuramente uno dei riferimenti principali della vita civile, politica e religiosa, oltre che una raffinata e complessa decorazione di domus e palazzi.

—

Se l’articolo del nostro blog vi fosse piaciuto, potreste decidere di partecipare ad una delle visite guidate organizzate dall’Associazione Culturale Rome Guides. Contattateci per creare l’itinerario perfetto per le vostre richieste.